Schneller Schlau: Wohnkosten beeinflussen, was und wo studiert wird

- Julia Bellan

svetazi – stock.adobe.com

Für knapp drei Millionen Studierende beginnt das Wintersemester. Fächervorlieben haben sich verändert, die finanziellen Anforderungen auch.

e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus der F.A.Z.

Lies bei uns ausgewählte Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZ.NET.

Für manche beginnt der neue Lebensabschnitt schon heute, für andere offiziell am 1. Oktober: Das Wintersemester 2025/26 startet, und knapp drei Millionen Studierende füllen die Hörsäle und Mensen der Hochschulen wieder mit Leben.

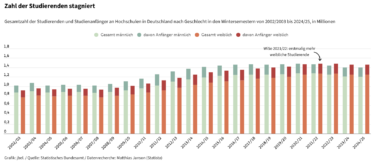

Im vergangenen Jahr waren es immerhin 2,86 Millionen Studierende. 410.000 von ihnen begannen ihr Studium. Wie viele genau es in diesem Semester sind, dazu hat das Statistische Bundesamt noch keine aktuellen Daten. Seit dem Höchststand mit insgesamt 2,94 Millionen Studierenden im Wintersemester 2020/21 waren die Zahlen zuletzt gesunken. Dafür setzt sich ein anderer Trend seit dem Winter 2021 fort: Mehr Frauen als Männer studieren in Deutschland, im Wintersemester 2024/25 waren es genau genommen 1,47 Millionen Frauen und 1,40 Millionen Männer.

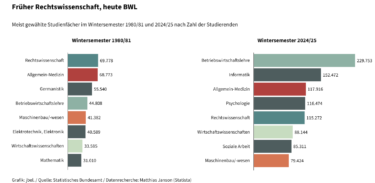

Betriebswirtschaftslehre ist das meist gewählte Studienfach. Im vergangenen Jahr kam es auf knapp 230.000 Studierende, gefolgt von Informatik (152.472) und Allgemein-Medizin (117.916). Vor 45 Jahren sah das noch anders aus: Vorn lag im Wintersemester 1980/81 Rechtswissenschaft mit 69.778 Tausend Studierenden. Allgemein-Medizin (68.773) war damals ebenfalls beliebt, Germanistik lag auf Platz drei (55.540). Manche der beliebten Fächer von damals, darunter Mathematik, Elektrotechnik und Germanistik, sind inzwischen nicht mehr unter den Top-Acht-Studienfächern zu finden. Dafür haben es Informatik, Psychologie und Soziale Arbeit unter die am stärksten besetzten Studiengänge geschafft. Durch die schnelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz steht das Bildungssystem vor einem radikalen Wandel, der sich in den kommenden Jahren auch in den Belegungszahlen der Studiengänge zeigen wird.

Ein breites Portfolio an Fächern hat die IU internationale Hochschule. Die private Fachhochschule bietet Studiengänge auf deutsch und englisch an, als Fernstudium, im dualen Modell oder in Präsenz an deutschlandweit 38 Standorten. Die Flexibilität zieht zahlreiche Studierende an: Mit fast 106.000 eingeschriebenen Personen für Fern-, Online- oder Präsenzstudien im Wintersemester 2024/25 ist die IU die größte Hochschule Deutschlands. Gut 63.000 Personen haben sich im vergangenen Jahr für ein Studium an der Fernuniversität Hagen entschieden, die sich im Gegensatz zur IU unter öffentlich-rechtlicher Trägerschaft befindet. Die Uni München (49.604), Uni Köln (47.238) und die RTWH Aachen (45.113) waren im vergangenen Jahr die meistbesuchten regulären Hochschulen.

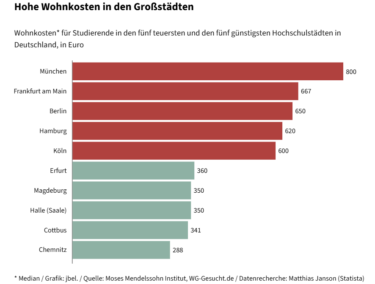

Eine dieser Studentinnen wird ab Oktober auch die 26 Jahre alte Jarste Beumer sein. Sie wird in München einen Master in „Environment and Society“, zu deutsch Umwelt und Gesellschaft, beginnen. Die Wohnungssuche in München hat sie als „schwierig“ empfunden. Über die Freundin einer Freundin einer Freundin habe sie doch noch ein Zimmer gefunden – 522 Euro für weniger als acht Quadratmeter. Und das ist weniger als die meisten anderen insgesamt für ein WG-Zimmer in München oder anderen Großstädten ausgeben müssen. „Der Durchschnitt, den ich so gesehen habe, waren circa 850 Euro für sehr kleine Zimmer, also acht bis zehn Quadratmeter“, erzählt sie.

Eine Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts mit Daten der Immobilienplattform WG-Gesucht bestätigt das: Im Wintersemester 2025/26 liegen die Wohnkosten in München für Studierende im Mittel bei 800 Euro. Es folgen Frankfurt am Main mit 667 Euro und Berlin mit 650 Euro. Die Bafög-Wohnkostenpauschale beträgt aktuell 380 Euro. Mit dieser können Studierende sich vor allem Städte im Osten leisten. Am günstigsten wohnen sie zum Studium in Chemnitz für 288 Euro, in Cottbus für 341 Euro und in Halle an der Saale für 350 Euro Miete im Monat.

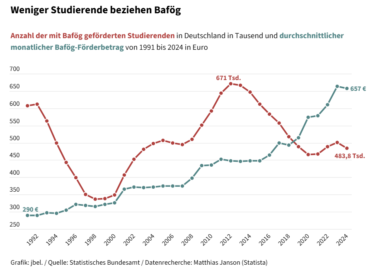

Um ihr Masterstudium finanzieren zu können, hat Beumer Bafög beantragt. „Ich bekomme, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, vielleicht so um die 500 Euro. Aber davon muss ich auch meine Krankenversicherung zahlen“, sagt sie. Selbst mit Minijob und Bafög werde sie sich das Leben in München nicht leisten können. Sie hoffe, 300 Euro zusätzlich durch ein Deutschlandstipendium zu bekommen.

Der durchschnittliche monatliche Bafög-Förderbetrag lag im Jahr 2024 bei 657 Euro. Seit dem Wintersemester 2024/25 erreicht der Bafög-Höchstsatz bei 992 Euro für Studierende, die nicht bei ihren Eltern wohnen und auch nicht mehr über sie krankenversichert sind. Knapp 484.000 Studierende haben zuletzt die finanzielle Unterstützung in Anspruch genommen.

Laut Statistischem Bundesamt geben Studierende, die nicht mehr zu Hause leben, im Schnitt 53 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen aus. In der Gesamtbevölkerung sind es knapp 25 Prozent. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerkes (DSW) kritisiert: „Nicht mehr Talent und Interesse entscheiden, an welcher Hochschule ich studiere, sondern die Frage, ob ich mir eine Wohnung in dieser Stadt überhaupt leisten kann.“

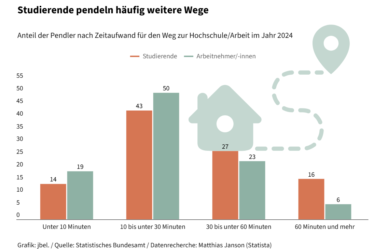

Die Alternative lautet oftmals: Bei den Eltern wohnen bleiben und Pendeln. 2024 benötigten 16 Prozent der Studierenden mehr als 60 Minuten für den Weg zur Hochschule. Unter Arbeitnehmern lag der Anteil derer, die ebenso lange unterwegs sind, bei sechs Prozent. 27 Prozent der Studierenden pendelten zwischen 30 und 60 Minuten, unter Arbeitnehmern waren es 23 Prozent. Das DSW forderte die Bundesregierung auf, die im Koalitionsvertrag verankerte Bafög-Reform umzusetzen. Dort heißt es unter anderem, die Wohnkostenpauschale solle ab dem Wintersemester 2026/27 auf 440 Euro pro Monat steigen. Annegret Mülbaier von WG-Gesucht.de mahnt: „Wenn Studierende zwei Nebenjobs brauchen, nur um ihre Miete zu bezahlen, bleibt fürs eigentliche Studium kaum noch Zeit. Das gefährdet Bildungsgerechtigkeit.“

Jarste Beumer will auf keinen Fall auf das Masterstudium in München verzichten, auch wenn es mit dem Deutschlandstipendium nicht klappen sollte. Dann müsse sie eben statt als Minijobberin als Werkstudentin arbeiten, auch wenn das 20 Stunden Arbeit je Woche neben dem Studium bedeute und der Weg zum Masterabschluss dann vielleicht länger dauere.

Alle Rechte vorbehalten. Copyright Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

![Eine Frau meditiert auf einer Wolke, ihr Gesicht ist durch eine Sonne ersetzt [© Porechenskaya – stock.adobe.com]](https://www.e-fellows.net/uploads/NEU-Medienbibliothek/Symbolbilder/_card/3222489/meditieren-entspannen-beruhigen.jpg)