Vokabeln lernen: "Unser Gehirn liebt Bilder"

- Cathrin Schmiegel

svetazi - stock.adobe.com

Unsere Autorin liebt Südkorea und lernt Koreanisch. Nur muss sie dafür ein gigantisches Vokabelgebirge erklimmen. Der achtmalige Gedächtnisweltmeister und Neurowissenschaftler Boris Nikolai Konrad erklärt, wie wir uns auch das merken, was unmöglich scheint.

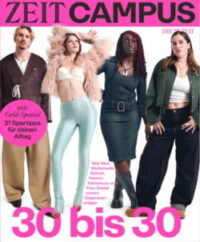

e‑fellows.net präsentiert: Das Beste aus ZEIT Campus

Lies bei uns ausgewählte Artikel aus ZEIT Campus, dem Magazin der ZEIT für alle Abiturient:innen, Studierenden, Absolvent:innen und Young Professionals.

Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe: 30 bis 30. Wie Nick Woltemade, Ikkimel, Yasmin Kahumuza und Frau Gretel unsere Gegenwart prägen

ZEIT Campus: Herr Konrad, was passiert im Gehirn, wenn ich mir etwas merken will, Vokabeln zum Beispiel?

Boris Nikolai Konrad: Lese oder höre ich ein neues Wort, gelangt es über den visuellen oder auditiven Kanal ins Gehirn und bleibt kurz im sensorischen Gedächtnis. Dann wandert es ins Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich Ihnen jetzt fünf Wörter nenne, könnten Sie sich die kurz merken. Langfristig bleibt eine Vokabel aber nur erhalten, wenn sie ins Langzeitgedächtnis gelangt, und das entscheidet der Hippocampus. Er filtert, was bleibt und was aussortiert wird, vor allem im Schlaf. Unser Gehirn ist evolutionär nicht auf Detailwissen ausgelegt, sondern auf Überleben: Wo gibt’s Nahrung, wo lauert Gefahr? Damit neue Infos haften bleiben, müssen wir sie mehrfach aktivieren, laut lesen, wiederholen, verknüpfen. Besonders gut klappt das mit Bildern oder Emotionen. Genau darauf basieren Gedächtnistechniken, sie geben dem Gehirn einen Anker.

ZEIT Campus: Ein gutes Gedächtnis ist also trainierbar, und nicht abhängig von den Genen?

Konrad: Genetik spielt auch eine Rolle. Ein Beispiel: Manche Menschen erkennen Gesichter extrem gut. Die Polizei setzt solche Super Recognizer gezielt zur Gesichtserkennung ein, denn sie können in einer halbstündigen Videoaufnahme mit unzähligen Menschen eine Person identifizieren, die sie nur von einem Fahndungsfoto kennen. Auch die persönliche Prägung ist entscheidend. Wie viel habe ich gelernt, hatte ich Spaß daran, wurde ich vom Grundschullehrer gefördert oder ausgebremst? Das Gedächtnis ist aber auf jeden Fall trainierbar. In einer Studie, die ich 2017 unter anderem mit Kolleg:innen vom Donders Institute publiziert habe, fanden wir heraus: Ohne Übung können sich Menschen im Schnitt 20 Wörter in wenigen Minuten merken. Wer zwei Stunden mit Gedächtnistechniken trainiert, kann 35 schaffen. Wer mehr als einen Monat weiterübt, schafft im Schnitt über 60 Wörter. Mehr als 318 Wörter in 15 Minuten hat aber noch nie jemand geschafft. Das ist Weltrekord.

Boris Nikolai Konrad ist Neurowissenschaftler, achtmaliger Gedächtnisweltmeister und Autor. Er forscht am Donders Institute in Nijmegen und hält Vorträge zu Lernen und Gedächtnis. Bekannt wurde er durch TV-Auftritte wie in "Wetten, dass..?".

Für mich, die mit dem Gedächtnisweltmeister spricht, klingen 60 Wörter in wenigen Minuten traumhaft. Als ich vor zwei Jahren begann, Koreanisch zu lernen, zunächst ohne Lehrerin, kostete mich jede Vokabel Kraft. Die Schrift hatte ich schnell drauf. Sobald ich schreiben konnte, verteilte ich Post-its in der Wohnung. Bei den Essstäbchen lag der Zettel 젓가락 (jeot-ga-rak). An einem Poster im Wohnzimmer hing 초록색 (cho-rok-saek), grün. Das Post-it für 치즈 (chi-jeu), Käse, klebte lange am Schlafzimmerfenster, so habe ich das Eichhörnchen auf dem Baum davor getauft. Doch wer Koreanisch auch nur auf Small-Talk-Niveau sprechen will, braucht 1.500 bis 2.000 Wörter. Für komplexe Unterhaltungen sind es 5.000 bis 10.000. Die gesamte Sprache zählt über eine Million Wörter, die deutsche nur etwa halb so viele. Ich werde in Post-its ersaufen.

ZEIT Campus: Vor dem Interview habe ich Ihnen eine Liste geschickt, aus einer 100-Days-Challenge mit 14 Wörtern pro Tag und der ungefähren Aussprache. Meistens kam ich bis Tag sechs oder sieben. Dann fing ich jedes Mal an, alles durcheinanderzubringen. Wie würden Sie diese Liste angehen?

Konrad: Mit der "Schlüsselwort-Methode". So habe ich auch fließend Spanisch und Niederländisch gelernt, oder Chinesisch, das eher auf Small-Talk-Niveau. Wenn ich mir zum Beispiel das koreanische Wort für "Buch" merken will, 책 (chaek), suche ich zuerst nach einem Wort, das ähnlich klingt. Das hört sich jetzt vielleicht altmodisch an, aber mir fällt sofort ein Scheck von der Bank ein, den ich als Lesezeichen benutze. So entsteht sofort ein Bild im Kopf, das ich viel besser behalten kann als ein abstraktes Wort. Unser Gehirn liebt Bilder.

Stimmt, so mache ich das auch. Nur inkonsequenter. Beim Wort für die Farbe Gelb, 노란색 (no-ran-saek), stelle ich mir meine Freundin Nora mit sonnigem Gemüt vor. Bei der Vokabel für Rosa, 분홍색 (bun-hong-saek), denke ich an ein Bunny. Nur vergesse ich die mittlere Silbe, hong, ständig.

ZEIT Campus: Was mache ich, wenn ein Wort gar keine Ähnlichkeit mit irgendetwas hat, das ich kenne?

Konrad: Dann zerlege ich das Wort in einzelne Silben und finde dafür eine bildhafte Assoziation. Zum Beispiel beim koreanischen Wort für "Bleistift", "연필" (yeon-pil): Ich stelle mir meinen Freund Jon vor, deutsch ausgesprochen, der mit einem Bleistift eine Pille malt. So entsteht eine Geschichte, die mein Gehirn leicht abrufen kann. Das klappt auch mit chinesischen Schriftzeichen sehr gut. Ich verknüpfe abstrakte Begriffe mit Bildern.

ZEIT Campus: Die erste Silbe von "연필" (yeon-pil) spricht man mit einem kurzen "o" aus, nicht langgezogen wie bei Jon. Wie nah muss das Schlüsselwort an der Aussprache sein?

Konrad: Das Bild sollte als Brücke dienen, nicht als exakte Abbildung des Wortes. Man sollte sich nicht zu lange damit aufhalten. Manche Lernende überlegen fünf Minuten an einer einzigen Vokabel, sie bräuchten für eine Liste wie Ihre mit 14 Wörtern pro Tag über eine Stunde. Wichtig ist natürlich, dass man weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird. Wenn ich merke, dass ich es jedes Mal falsch ausspreche, wenn ich es übe, brauche ich ein anderes Schlüsselwort.

"Grammatik ist am Anfang zweitrangig"

ZEIT Campus: Haben Sie auch mit dieser Methode trainiert, als Sie sich 2010 bei den Deutschen Meisterschaften in nur 15 Minuten 280 deutsche Wörter gemerkt haben, ein damaliger Weltrekord?

Konrad: Für solche Gedächtniswettbewerbe ist die Reihenfolge wichtig, deshalb bringt die Schlüsselwortmetheode allein nicht viel. Ich habe mir die Wörter mit dem "Gedächtnispalast" eingeprägt, manche nennen die Technik auch "Loci-Methode". Dafür stelle ich mir die Wörter entlang einer Route vor, die ich mir vorher genau eingeprägt habe.

ZEIT Campus: Wie funktioniert das?

Konrad: Ich verknüpfe die Wörter mit einem Pfad an einem Ort, den man gut kennt. Den Unicampus oder die WG zum Beispiel. Auch in einer kleinen Wohnung lassen sich problemlos 50 Wegpunkte unterbringen. Wenn ich genug Zimmer habe, dann vielleicht zehn Punkte im eigenen Zimmer, zehn in der Küche, zehn im Bad, zehn im Flur und zehn vor der Haustür. Für diese Wegpunkte brauche ich Gegenstände: den Kühlschrank, die Spüle, die Kaffeemaschine, den Wasserhahn, das Waschbecken, die Mikrowelle und so weiter. Ich muss mir gedanklich vorstellen können, wie ich diese Wege gehe. An diese Orte setze ich dann ein Wort, das total auffällt.

Ich denke beim Wort "Reihenfolge" sofort an koreanische Zahlen. Die sind noch so ein Schmerzpunkt. Es gibt zwei Systeme: Die einen brauche ich für Daten, Telefonnummern, Stockwerke. Die anderen zum Zählen von Dingen oder Lebewesen. Verwirrend wird es bei der Uhrzeit: Stunden nennt man mit den einen Zahlen, Minuten mit den anderen.

ZEIT Campus: Kann ich für die zwei Zahlensysteme im Koreanischen die gleiche Route verwenden?

Konrad: Ich würde mir lieber zwei Routen suchen, sonst bringt man leicht etwas durcheinander. Ich habe mittlerweile etwa 60 aktive Routen. Wenn Sie ein Lieblingscafé in Seoul haben, können Sie auch das verwenden.

ZEIT Campus: Ich muss gar nicht ständig an diesem Ort sein?

Konrad: Nein, aber Sie müssen ihn sich wirklich gut vorstellen können. Ich würde mir trotzdem für jedes Thema immer den gleichen Ort vorstellen. Wenn Sie später Chinesisch lernen wollen, sollten Sie dafür ein anderes Zimmer visualisieren als beim Koreanisch Üben.

ZEIT Campus: Funktioniert die Methode auch, wenn man sich ganz andere Sachen als Vokabeln einprägen will?

Konrad: Ich habe Informatik und Physik studiert und sie ständig für Klausuren genutzt. Zum Beispiel wenn es darum ging, irgendwelche Formeln oder Schaltbauteile und deren Funktionen auswendig zu lernen. Ich prägte mir komplette Tabellen mit dem Gedächtnispalast ein und schrieb sie zu Beginn von Klausuren direkt aus dem Kopf auf das Blatt. So konnte ich einfach nachschauen.

ZEIT Campus: Hielt Ihr Prof das nicht für einen Spickzettel?

Konrad: Doch! Er hat mich später zur Sprechstunde gebeten. Aber als ich ihm die Tabelle erneut aus dem Kopf aufgeschrieben habe, hat er mir wortlos die Eins eingetragen.

ZEIT Campus: Ich habe Koreanisch-Unterricht auf der Plattform Preply. Meine Lehrerin heißt Heena und ist super. Sie bringt mir die Wörter parallel zur Grammatik bei. Welche Reihenfolge würden Sie empfehlen?

Konrad: Bei einer Sprache sind zuerst die Aussprache und die Vokabeln wichtig. Ihre Lehrerin wird es vielleicht nicht gern hören, aber Grammatik ist am Anfang zweitrangig. Wenn jemand Deutsch lernt und statt "der grüne Ball" "das grün Ball" sagt, verstehe ich trotzdem, was gemeint ist. Wenn aber jemand nach "der grünen Bell?" fragt, würde ich mich verwirrt nach einer Glocke umsehen. Das ist übrigens noch so ein Punkt: Je mehr Sprachen Sie schon sprechen, Englisch zum Beispiel, desto mehr Ideen haben Sie für Schlüsselwörter. Und natürlich ist Unterricht sinnvoll, vor allem wenn er nicht in Riesengruppen stattfindet wie an der Uni. Ich hatte auch zwei Chinesisch-Stunden pro Woche, als ich die Sprache gelernt habe, vor allem für die Aussprache.

ZEIT Campus: Wie oft sollte ich Vokabeln wiederholen?

Konrad: Wenn Sie sich Tag eins Ihrer Challenge vornehmen, sollte die erste Wiederholung sehr schnell erfolgen, am besten fünfmal innerhalb der ersten Lernsession. Dann nach einem Tag, einer Woche, einem Monat. Aktives Abfragen ist entscheidend. Es bringt nichts, Vokabeln nur zu lesen, man muss sich selbst testen. Dafür ist so etwas wie die 100-Tage-Challenge übrigens sinnvoll, da haben Sie pro Tag feste Lektionen.

ZEIT Campus: Ich habe überall in meiner Wohnung Post-its kleben, aber ich nutze auch andere Methoden. Duolingo zum Beispiel, aber der Vogel regt mich einfach massiv auf. Was halten Sie davon, mit Apps zu lernen?

Konrad: Duolingo ist cool, wenn ich eine Sprache als Hobby lerne. Wenn ein Vogel ans Lernen erinnert, ist das ja auch lustig. Ich nutze zum Sprachenlernen aber am liebsten die App Anki: Auf der einen Seite wird ein Wort angezeigt, auf der anderen die Übersetzung. Sie können sich von ChatGPT aus ihrer 100-Days-Challenge eine Vokabelliste generieren lassen und in Anki hochladen. Der Algorithmus steuert die Wiederholungen optimal. Wörter, die ich kann, sehe ich seltener, die schwierigen häufiger. Natürlich braucht man dafür viel intrinsische Motivation. Aber wenn man es wirklich will, funktioniert das super.

ZEIT Campus: Guter Punkt: Ich bin oft inkonsequent. Ich habe zwar jede Woche Unterricht, aber trotzdem das Gefühl, ich bräuchte mal zwei Wochen Urlaub, um mir all die neuen Wörter einzuprägen, die immer dazukommen. Wie sinnvoll ist das?

Konrad: Wichtiger als möglichst viel auf einmal zu lernen, ist es, konsequent dranzubleiben. Fünf Minuten am Tag bringen mehr als zwei Stunden alle zwei Wochen. Setzen Sie sich dafür jeden Tag an den gleichen Ort. Dann geht es gleich leichter. Vielleicht ja in Ihre Küche, wo Ihre Post-its kleben.

© ZEIT Campus (Zur Original-Version des Artikels)